帰国してから、毎日やる事、考える事、学ぶことが多すぎて、頭がパンクしていますが、少しずつながらも毎日進んでいて、少しずつ先が見えてきた気がします。

作業場もまだ準備中ですが、イメージも沸いて来ていて今はそれを形にしている段階です。

自作の工房を作る時、日本の一般的なホームセンターで手に入る資材と言うのは大体同じようなものなので、昔金沢に居た時に作った作業場を思い出しながら、あとまた新しいアイデアを取り入れつつ構成していってます。もちろんもっと良い資材を手に入れる方法はありますが、金額も高くなってしまいますし、中々簡単ではありません。

一方海外では(今までの経験上)似たようなホームセンターはありますが、木材等はもっと種類が豊富で気軽に買いに行ける印象があります。というか木材など資材専用のお店は別にある感じですね。日本はホームセンターの中の一角でまとまっているのが一般的かなと。

中には日本の方が豊富な物もあります。例えば今日見ていたので言えば、両面テープ一つにしてもたくさんのメーカーが出してて、用途も更に細かく書かれていて、それぞれ分かれてました。結局どれ買えばいいか迷ってしまう事もしばしばw

この言った物は日本の方が豊富な気がします。

なので、見ていても面白いです。

さて明日も工房作業からスタート。頑張ります♪

2017年12月19日火曜日

2017年12月10日日曜日

初めてOttarに頼んだこと

帰国して10日ほど経ち(あ、ただいまです!)色んな人たちと会って、金沢市にあるカフェ、キュリオのオープンマイク以外は表に出てないけれど、お店やまた人前でほぼ毎日の様にハーディングフェーレを弾いてきました。演奏と言うよりかは音を聴いてもらうちょっとした紹介みたいな感じなので大していう程の事でもないのかもですが、ただ僕が思っていた以上に日本の方々のこの楽器に対する興味や音に対する好印象の反応に結構驚いていて、そしてそれがとても嬉しかった。

「でしょう~?良い音なんすよこの楽器♪」って。楽器の説明しているだけでも楽しい。

そんな毎日も少しずつ落ち着いてはいるものの、もちろん今やる事は山積みで、毎日パソコンと睨めっこしたり、なんか必死に書いたり描いたり、とにかく動いています。色々落ち着いたら、改めて色々ご報告させて頂きます。

さて、今夜はちょっと新しい曲習いたいと思って久し振りに腰据えて耳コピの時間を設けてました。

今年の誕生日10月の下旬の頃、Ottarから「今年の誕生日は何か望みはある?」的な事を言われたので、いつもなら特に欲しい物はないし、お祝いの言葉頂けるだけでも十分嬉しいので何も言わないのですが、今年はピン!と来て思い切って

「曲!曲教えて欲しい!」

と頼みました。

意外かと思われるかもしれませんが、実はこうして直々に彼に頼むのって、2年住んでて初めてだったんですよね。何で今まで頼まなかったのかと言われれば、それはただ一つ、彼が多忙なのをよく知っていたから(笑)ただでさえ普段色んな事サポートや教えてもらっているのに、これ以上わがまま言えないです(笑)勿体ないと言われようが、僕にはそれは出来ませんでした。

とはいえ、実際仕事の合間とかに流れで彼が弾いててそれを撮ったり、たまにこちらに来た奏者が彼から習っているのをおこぼれで参加したり、自分が弾いてて指摘してもらったりとかはありました。ただプライベートな時間を使って直々に個人レッスンしてもらうのは初めてでした。

時折彼から「今度教えてあげるね」とは何度も言われていたのですが、彼も忙しい方ですから実現する事はなく、ノルウェー生活の終わりが近づいていた。

ノルウェー出る前に一度でいいから教わりたいなぁと思って勇気を出して頼んだらOK貰えてとっても嬉しかったなぁ。

そして緊張しながらある日の夜、少し時間を作ってくれて工房で個人レッスン。

ただ結局その時は1曲丸々教わる事なく途中で終わってしまい、その後も再度レッスンの時間取れずに終わってしまいました。そこからその曲は僕自身で最後まで学びました。その他にも教わりたい曲たくさんあったのだけど、レッスンする時間がないので、代わりに数曲だけ彼に演奏だけ頼んで録画させてもらいました。

今晩はその中から一曲。でもこれが長くて難しくて、でも出来たらめっちゃカッコいいので、これは時間掛かってでも頑張りたいですね。

Ottar元気かなぁ?

「でしょう~?良い音なんすよこの楽器♪」って。楽器の説明しているだけでも楽しい。

そんな毎日も少しずつ落ち着いてはいるものの、もちろん今やる事は山積みで、毎日パソコンと睨めっこしたり、なんか必死に書いたり描いたり、とにかく動いています。色々落ち着いたら、改めて色々ご報告させて頂きます。

さて、今夜はちょっと新しい曲習いたいと思って久し振りに腰据えて耳コピの時間を設けてました。

今年の誕生日10月の下旬の頃、Ottarから「今年の誕生日は何か望みはある?」的な事を言われたので、いつもなら特に欲しい物はないし、お祝いの言葉頂けるだけでも十分嬉しいので何も言わないのですが、今年はピン!と来て思い切って

「曲!曲教えて欲しい!」

と頼みました。

意外かと思われるかもしれませんが、実はこうして直々に彼に頼むのって、2年住んでて初めてだったんですよね。何で今まで頼まなかったのかと言われれば、それはただ一つ、彼が多忙なのをよく知っていたから(笑)ただでさえ普段色んな事サポートや教えてもらっているのに、これ以上わがまま言えないです(笑)勿体ないと言われようが、僕にはそれは出来ませんでした。

とはいえ、実際仕事の合間とかに流れで彼が弾いててそれを撮ったり、たまにこちらに来た奏者が彼から習っているのをおこぼれで参加したり、自分が弾いてて指摘してもらったりとかはありました。ただプライベートな時間を使って直々に個人レッスンしてもらうのは初めてでした。

時折彼から「今度教えてあげるね」とは何度も言われていたのですが、彼も忙しい方ですから実現する事はなく、ノルウェー生活の終わりが近づいていた。

ノルウェー出る前に一度でいいから教わりたいなぁと思って勇気を出して頼んだらOK貰えてとっても嬉しかったなぁ。

そして緊張しながらある日の夜、少し時間を作ってくれて工房で個人レッスン。

ただ結局その時は1曲丸々教わる事なく途中で終わってしまい、その後も再度レッスンの時間取れずに終わってしまいました。そこからその曲は僕自身で最後まで学びました。その他にも教わりたい曲たくさんあったのだけど、レッスンする時間がないので、代わりに数曲だけ彼に演奏だけ頼んで録画させてもらいました。

今晩はその中から一曲。でもこれが長くて難しくて、でも出来たらめっちゃカッコいいので、これは時間掛かってでも頑張りたいですね。

Ottar元気かなぁ?

2017年11月24日金曜日

キプロス共和国でハーディングフェーレ?

さて、ノルウェーを離れ現在私が訪れているのは、キプロス共和国です。多分、キプロスってどこ?ってなると思うのですが、トルコの下にある小さな地中海に囲まれた島です。

ここに、私がNewarkヴァイオリン製作学校卒業後、3か月研修でお世話になったヴァイオリン職人のStepan Soultanianさんがいます。

幼少期からイギリスで過ごし、彼もまたNewarkの卒業生です。私が生まれた年に彼は卒業してます(笑)

私が学生時お世話になった修理修復の尊敬する先生Paul Goslingさんと同級生。今も友人として仕事仲間としてお付き合いがあります。

私を学生レベルからプロレベルに上げて下さった本当に素晴らしい腕を持つ職人さんです。彼の修理修復、製作、特にアンティークスタイルの製作技術に関してはどれも本当に素晴らしく、今回も新作を拝見しましたが、毎度驚かされます。またディーラーとしても活躍し、ヴァイオリン族に関する知識と経験もトップクラスだと思います。

それゆえ当時の3か月研修は今思い出しても…本当に大変だったなと思います^^;

厳しい指摘の数々、毎日自身の腕のなさに落ち込んでました。でもこの厳しさが当時の学生レベルの私には必要な経験でした。おかげで後に日本で仕事を行うのにとても助かりました。

昔、この工房でやってた仕事ごく一部。

仕事に関してはとても厳しく、でも外ではとても優しく冗談好きで日本好き(日本でも昔働いてました)毎日大変ながらも良い日々を過ごしたのはかれこれ6年以上前...

その後は年に一度くらいキプロスを訪れる機会がありました。その都度新しい事学んできましたが、ここ4年ほどは伺えておりませんでした。

私が製作しているハーディングフェーレにも興味を持って下さっていて、「K!次いつその楽器持ってキプロス来てくれるの?」と時折ノルウェーにいた時にメール貰ってたけど、機会なく…日本帰る前に是非!と思って、今こうしてここに来てます。

彼や彼のご家族の再会はとても楽しいのだけど、娘さん(13)が私の背を越した事だけが悲しい…あんなに小さくて、英語もあまりで会話も難しくて、何か一緒に遊んでも負けず嫌いですぐ泣くし。そんな娘さんも今ではピアノもめっちゃ上手くなってるし、ダブルベースまで弾いてるし、英語も話せるし、なんかこうして普通に会話してるのも不思議なくらいです。

それで、せっかく伺うしまだまだ彼から学びたい事がたくさんなので、今回は弓の修理を重点的に学んでます。ノルウェーでも工房では弓は私が担当してましたが、彼のやり方や技術の向上を兼ねて色々教えてもらってます。

すっごく楽しいです。(昔は楽しむ余裕などほぼゼロw)

もちろんヴァイオリンに関しても色々教えて頂いてます。

後、自身の成長を感じたのは、彼の専門的な技術ややり方の話し聞いているだけで、頭でちゃんと想像できて理解がしっかり出来る事。昔だったら「へ~そういうものなんだ~」くらいで色んな事を理解するのは難しかったです。

なので、早くその方法でやってみたい事が既にたくさんでワクワクします!

昨日は彼の娘さんが通う音楽学校の生徒さん達にヴァイオリン、主にハーディングフェーレ製作について講義してきました!珍しい楽器+その専門家が今ここにいるという事で、その2つ日前に急遽上がった職人さんのアイデアで、本当はハーディングフェーレに興味ある先生に楽器を持って行くだけと思いきや、気付けば1クラス30人程+先生方を前にしっかり講義する形になりました。しかも30分くらいと聞いていたから、どこまで説明出来るのかも読めなかったし、学生さん達が本当にこの楽器に興味あるのか?途中で飽きないか?と不安もありましたが、心暖かく迎えて下さり、ハーディングフェーレにとても興味を持って下さいました!

英語でハーディングフェーレの説明するのも初めてでした。でもやはりギリシャ語の方が通じやすいので、職人さんに通訳サポートして頂きました。

話の途中、生徒さん達から質問が次々上がってきたため、結局1時間以上あっという間に経っていました。最後は皆さんからお礼にと、先生の伴奏でキプロスの歌を歌って下さり、花束も頂いてしまいました!

まさかの展開でしたが、楽しい一日でした。

それでは、引き続き修行してきます♪

あ、キプロスはこの時期意外と寒いです。もっと暖かいの期待してたのに…

寒い…

ステファン・ソルタニアンさんのHP↓

http://www.stepansoultanian.com/

ここに、私がNewarkヴァイオリン製作学校卒業後、3か月研修でお世話になったヴァイオリン職人のStepan Soultanianさんがいます。

幼少期からイギリスで過ごし、彼もまたNewarkの卒業生です。私が生まれた年に彼は卒業してます(笑)

私が学生時お世話になった修理修復の尊敬する先生Paul Goslingさんと同級生。今も友人として仕事仲間としてお付き合いがあります。

私を学生レベルからプロレベルに上げて下さった本当に素晴らしい腕を持つ職人さんです。彼の修理修復、製作、特にアンティークスタイルの製作技術に関してはどれも本当に素晴らしく、今回も新作を拝見しましたが、毎度驚かされます。またディーラーとしても活躍し、ヴァイオリン族に関する知識と経験もトップクラスだと思います。

それゆえ当時の3か月研修は今思い出しても…本当に大変だったなと思います^^;

厳しい指摘の数々、毎日自身の腕のなさに落ち込んでました。でもこの厳しさが当時の学生レベルの私には必要な経験でした。おかげで後に日本で仕事を行うのにとても助かりました。

昔、この工房でやってた仕事ごく一部。

仕事に関してはとても厳しく、でも外ではとても優しく冗談好きで日本好き(日本でも昔働いてました)毎日大変ながらも良い日々を過ごしたのはかれこれ6年以上前...

その後は年に一度くらいキプロスを訪れる機会がありました。その都度新しい事学んできましたが、ここ4年ほどは伺えておりませんでした。

私が製作しているハーディングフェーレにも興味を持って下さっていて、「K!次いつその楽器持ってキプロス来てくれるの?」と時折ノルウェーにいた時にメール貰ってたけど、機会なく…日本帰る前に是非!と思って、今こうしてここに来てます。

彼や彼のご家族の再会はとても楽しいのだけど、娘さん(13)が私の背を越した事だけが悲しい…あんなに小さくて、英語もあまりで会話も難しくて、何か一緒に遊んでも負けず嫌いですぐ泣くし。そんな娘さんも今ではピアノもめっちゃ上手くなってるし、ダブルベースまで弾いてるし、英語も話せるし、なんかこうして普通に会話してるのも不思議なくらいです。

それで、せっかく伺うしまだまだ彼から学びたい事がたくさんなので、今回は弓の修理を重点的に学んでます。ノルウェーでも工房では弓は私が担当してましたが、彼のやり方や技術の向上を兼ねて色々教えてもらってます。

すっごく楽しいです。(昔は楽しむ余裕などほぼゼロw)

もちろんヴァイオリンに関しても色々教えて頂いてます。

後、自身の成長を感じたのは、彼の専門的な技術ややり方の話し聞いているだけで、頭でちゃんと想像できて理解がしっかり出来る事。昔だったら「へ~そういうものなんだ~」くらいで色んな事を理解するのは難しかったです。

なので、早くその方法でやってみたい事が既にたくさんでワクワクします!

昨日は彼の娘さんが通う音楽学校の生徒さん達にヴァイオリン、主にハーディングフェーレ製作について講義してきました!珍しい楽器+その専門家が今ここにいるという事で、その2つ日前に急遽上がった職人さんのアイデアで、本当はハーディングフェーレに興味ある先生に楽器を持って行くだけと思いきや、気付けば1クラス30人程+先生方を前にしっかり講義する形になりました。しかも30分くらいと聞いていたから、どこまで説明出来るのかも読めなかったし、学生さん達が本当にこの楽器に興味あるのか?途中で飽きないか?と不安もありましたが、心暖かく迎えて下さり、ハーディングフェーレにとても興味を持って下さいました!

英語でハーディングフェーレの説明するのも初めてでした。でもやはりギリシャ語の方が通じやすいので、職人さんに通訳サポートして頂きました。

話の途中、生徒さん達から質問が次々上がってきたため、結局1時間以上あっという間に経っていました。最後は皆さんからお礼にと、先生の伴奏でキプロスの歌を歌って下さり、花束も頂いてしまいました!

まさかの展開でしたが、楽しい一日でした。

それでは、引き続き修行してきます♪

あ、キプロスはこの時期意外と寒いです。もっと暖かいの期待してたのに…

寒い…

ステファン・ソルタニアンさんのHP↓

http://www.stepansoultanian.com/

2017年11月22日水曜日

感謝!

グッと!地球便をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました!皆さんの目にはどのように映ったのかな?と人生で自分がここまで注目される事なんてないので、不思議に感じてます。

でも、少しでもハーディングフェーレやノルウェーの事が日本で広まってくれると嬉しいなと思います。番組の感想もありがとうございました!とても励みになります。

日本に帰ったら、あまり自分を客観的に見るのは苦手(写真とかも…)だけど、楽しみでもあります♪

先日、2年間のノルウェー生活を無事に終え、現在はノルウェーを離れて、久し振りに帰ってきた某国(次回のブログで明らかに)にて職人としての腕を更に磨いております!

日中、陽が出ていると20度越えの所におります。でも意外と夕方以降は結構寒くて、マイナス気温の雪国から比べたらもちろん全然快適だけど、もっと期待していたので、なんかそれ程得してる感はないです(笑)

2年間の感想はまた後日まとめさせて頂きます。

では頑張ってきます!

でも、少しでもハーディングフェーレやノルウェーの事が日本で広まってくれると嬉しいなと思います。番組の感想もありがとうございました!とても励みになります。

日本に帰ったら、あまり自分を客観的に見るのは苦手(写真とかも…)だけど、楽しみでもあります♪

先日、2年間のノルウェー生活を無事に終え、現在はノルウェーを離れて、久し振りに帰ってきた某国(次回のブログで明らかに)にて職人としての腕を更に磨いております!

日中、陽が出ていると20度越えの所におります。でも意外と夕方以降は結構寒くて、マイナス気温の雪国から比べたらもちろん全然快適だけど、もっと期待していたので、なんかそれ程得してる感はないです(笑)

2年間の感想はまた後日まとめさせて頂きます。

では頑張ってきます!

2017年11月11日土曜日

日本の地上波テレビ出演!

《テレビ出演のお知らせ)》

昔、ポケモンショックという事件があった20年前、その放送を見ていた原少年は翌朝、当時住んでいた大阪の家の前の公園に取材が来ていて、ランドセルを背負ったままそのインタビューに「あ~はい、なんか色がたくさんチカチカして変な感じでした~」と軽く答えたのが、その夕方地上波で放送された珍事(笑)以来のテレビ出演だと思います。

昔、ポケモンショックという事件があった20年前、その放送を見ていた原少年は翌朝、当時住んでいた大阪の家の前の公園に取材が来ていて、ランドセルを背負ったままそのインタビューに「あ~はい、なんか色がたくさんチカチカして変な感じでした~」と軽く答えたのが、その夕方地上波で放送された珍事(笑)以来のテレビ出演だと思います。

2か月ほど前(Granvinでのイベント辺り)ノルウェーでの生活の様子の密着取材を4日間受けました。

この様な経験は過去になく、とても緊張していて何話したかよく覚えてないです…でも、「上手く話せてなかった」とか「やってしまった…」と思った恥ずかしい所(特に私生活面)はいくつか…(笑)オフレコの時の方がしっかり語れた気がする。

取材を受けて以来、僕は全く編集後の様子は見ていないので、どんな感じになってるのかは、この15秒の予告しか知りません。放送日も日本にいないし、というかどの道放送地域ではないけれど、もしご覧になった方はどうぞこれをネタにいじってくれて構いません(笑)

この様な経験は過去になく、とても緊張していて何話したかよく覚えてないです…でも、「上手く話せてなかった」とか「やってしまった…」と思った恥ずかしい所(特に私生活面)はいくつか…(笑)オフレコの時の方がしっかり語れた気がする。

取材を受けて以来、僕は全く編集後の様子は見ていないので、どんな感じになってるのかは、この15秒の予告しか知りません。放送日も日本にいないし、というかどの道放送地域ではないけれど、もしご覧になった方はどうぞこれをネタにいじってくれて構いません(笑)

最初は取材を受けるかかなり悩みましたが、ハーディングフェーレのため、日本やさらにノルウェーにとっても何か今後良い影響があると良いなと思って、勇気を出して受けました。

ご興味あれば是非ご覧ください!

ご興味あれば是非ご覧ください!

放送日、最初19日と聞いていて、その後26日と聞いていたのですが、HP見たらやっぱ19日でした。

放送日:近畿地方、読売テレビ《11月19日(日)朝10:25》

その他各地域での放送はホームページでご確認下さい!

その他各地域での放送はホームページでご確認下さい!

2017年11月5日日曜日

最後のKappleiken & Hardangerスペルマンスラグコンサート in Bø

11月3日金曜日

4日行われたBøKappleikenにハルダンゲルのスペルマンスラグやダンサー達が参加する関係で金曜日の夜Bø Hotelにてハルダンゲルの方々によるコンサートが行われました。

先日Granvinでお会いしたばかりでしたが、今回はこちらBøでお逢い出来てなんだか不思議な感じでした。

スペルマンスラグ、ソロ、歌とハーディングフェーレ、ハリングダンス、グループダンス、ボタンアコーディオン、ピアノ伴奏ありの軽快な音楽、普段テレマルク音楽では聴かない音楽がたくさん溢れていました。

写真家Knut Utlerさんのコンサートの様子の写真↓

https://www.facebook.com/knut.utler/posts/10155719272152674?pnref=story

翌日はBøKappleiken

今回の滞在で最後の演奏の出演となりました!最後がBøってのが良いね。去年は参加していなかったので、ただ一観客として見に行ってきました。

13時開始でBøスペルマンスラグがこの日のトップバッターで、あった言う間に演奏終わりました。

Landskappleikenの様に数日に分けて、時間帯でパフォーマンスのカテゴリー分けされているのとは違い、こういう地方のカップライクは一日で、(今回は)ハーディングフェーレ、ダンス(ハリング、グループ、デュオ)、アコーディオン、口琴、歌がランダムに一会場で行われるため、出演者数によりますが、大抵長いです。笑

13時から始まって、終わったの19時過ぎ。小休憩2回。いつも思うけど審査員の方々本当に大変だなって思う。

今回は演奏後、ずっと会場で演奏見てました。若い人たち特に10代の方たちの演奏がとても良かった。Setesdalの曲を得意としている若いハーディングフェーレ奏者が1人居たのですが、その時録音できる環境じゃなくてとても残念。 バックステージでも私の楽器を使ってたくさん弾いてくれました。選曲が自分好みと言うのもあったと思うけど、上手かった。ダンスも若さ溢れてたなぁ。ユーモアもあって。彼らもまた伝統を後世に引き継いでいくのだなぁと、安心してみていられます。

今回も動画撮影たくさん出来たので、また今後に役立てたいと思います。何より弓運びがここで情報得られるのが大きい。

しかし今回の出演者は本当に質が高かった方が多かったと思います。なので、予定していたよりも倍の容量撮影に費やしてました。本当はもっと色々撮りたかったけど容量キャパと電池切れで、その日最後の奏者Ottarまで何とかぎりぎり収まって良かったです^^;

Ottarの演奏2曲目のスプリンガル、「す、すっげぇ…」ってなってた。なんか普段より迫力が凄かった。この日唯一の鳴りやまない大拍手でした。

大会後も長い長い夜で4時帰り。色んな方とお話ししたり、たくさんの方に楽器弾いてもらったり、励ましのお言葉も頂きました。頑張らねば。

こちらもKnut Utlerさんの大会の様子の写真↓

https://www.facebook.com/pg/knututlerfoto/photos/?tab=album&album_id=1790919160949862

Photo;Knut Utler

Photo:Knut Utler

Photo : Knut Utler

この2年間現地で、大会もローカルな日常のリラックスしたパフォーマンス、色んな演奏見れた事、そして少しの間だったけれど、スペルマンスラグの一員としていくつか大会や結婚式などここでしか経験出来ない事が出来ました。私にとっての素晴らしい財産です。

4日行われたBøKappleikenにハルダンゲルのスペルマンスラグやダンサー達が参加する関係で金曜日の夜Bø Hotelにてハルダンゲルの方々によるコンサートが行われました。

先日Granvinでお会いしたばかりでしたが、今回はこちらBøでお逢い出来てなんだか不思議な感じでした。

スペルマンスラグ、ソロ、歌とハーディングフェーレ、ハリングダンス、グループダンス、ボタンアコーディオン、ピアノ伴奏ありの軽快な音楽、普段テレマルク音楽では聴かない音楽がたくさん溢れていました。

写真家Knut Utlerさんのコンサートの様子の写真↓

https://www.facebook.com/knut.utler/posts/10155719272152674?pnref=story

ipodで撮ったから画質悪いですが、アンコール前の最後の曲。楽しいね。

翌日はBøKappleiken

今回の滞在で最後の演奏の出演となりました!最後がBøってのが良いね。去年は参加していなかったので、ただ一観客として見に行ってきました。

13時開始でBøスペルマンスラグがこの日のトップバッターで、あった言う間に演奏終わりました。

Landskappleikenの様に数日に分けて、時間帯でパフォーマンスのカテゴリー分けされているのとは違い、こういう地方のカップライクは一日で、(今回は)ハーディングフェーレ、ダンス(ハリング、グループ、デュオ)、アコーディオン、口琴、歌がランダムに一会場で行われるため、出演者数によりますが、大抵長いです。笑

13時から始まって、終わったの19時過ぎ。小休憩2回。いつも思うけど審査員の方々本当に大変だなって思う。

今回は演奏後、ずっと会場で演奏見てました。若い人たち特に10代の方たちの演奏がとても良かった。Setesdalの曲を得意としている若いハーディングフェーレ奏者が1人居たのですが、その時録音できる環境じゃなくてとても残念。 バックステージでも私の楽器を使ってたくさん弾いてくれました。選曲が自分好みと言うのもあったと思うけど、上手かった。ダンスも若さ溢れてたなぁ。ユーモアもあって。彼らもまた伝統を後世に引き継いでいくのだなぁと、安心してみていられます。

今回も動画撮影たくさん出来たので、また今後に役立てたいと思います。何より弓運びがここで情報得られるのが大きい。

しかし今回の出演者は本当に質が高かった方が多かったと思います。なので、予定していたよりも倍の容量撮影に費やしてました。本当はもっと色々撮りたかったけど容量キャパと電池切れで、その日最後の奏者Ottarまで何とかぎりぎり収まって良かったです^^;

Ottarの演奏2曲目のスプリンガル、「す、すっげぇ…」ってなってた。なんか普段より迫力が凄かった。この日唯一の鳴りやまない大拍手でした。

大会後も長い長い夜で4時帰り。色んな方とお話ししたり、たくさんの方に楽器弾いてもらったり、励ましのお言葉も頂きました。頑張らねば。

こちらもKnut Utlerさんの大会の様子の写真↓

https://www.facebook.com/pg/knututlerfoto/photos/?tab=album&album_id=1790919160949862

Photo;Knut Utler

Photo:Knut Utler

Photo : Knut Utler

この2年間現地で、大会もローカルな日常のリラックスしたパフォーマンス、色んな演奏見れた事、そして少しの間だったけれど、スペルマンスラグの一員としていくつか大会や結婚式などここでしか経験出来ない事が出来ました。私にとっての素晴らしい財産です。

2017年11月1日水曜日

製作近況

製作は新作の方はこちらのハーディングフェーレの製作史の中で古いタイプのデザインの指板とテールピースを2セット作って一旦ストップです。帰国も迫っている今の状況では他の製作に関する事に専念した方が良いと判断しました!

いやぁ、この指板、シンプルだけどこちらはこちらで作るのは、大変でして…

しかも2セット立て続けに作ってるとか、職人さんも「大変だね…」と若干哀れみの目(笑)

もう無心でひたすら黙々と作ってました。なぜ2セットも作ってるんだ自分は?とか考えちゃいけません。途中で心が折れます(笑)

それで、見て分かると思いますが大きさが違っていて、小さい方を後から作ったのですが、サイズが小さいから簡単か思いきや、四角い部分がバランスを考慮した上で前より小さく作らなくては行けなくて、数がこちらの方が多くなり、結局小さいタイプの方が大変でした。

いやぁ、この指板、シンプルだけどこちらはこちらで作るのは、大変でして…

しかも2セット立て続けに作ってるとか、職人さんも「大変だね…」と若干哀れみの目(笑)

もう無心でひたすら黙々と作ってました。なぜ2セットも作ってるんだ自分は?とか考えちゃいけません。途中で心が折れます(笑)

それで、見て分かると思いますが大きさが違っていて、小さい方を後から作ったのですが、サイズが小さいから簡単か思いきや、四角い部分がバランスを考慮した上で前より小さく作らなくては行けなくて、数がこちらの方が多くなり、結局小さいタイプの方が大変でした。

後は新作様に2種類指板、テールピースのデザインを考えたりしてます。

デザイン考えるのは良いけれど、ここからテンプレート作るのが大変なんだわ。

頑張ります!

お寿司とかAnders Hallとかバザーとか近頃の日常。

とある週末、2週連続で週末寿司パーティーをしました。

一つは隣町の日本人とノルウェー人の友人達が私のためにわざわざ寿司パーティーを開いてくれました!

日本のビールのお寿司との相性のピッタリさに改めて驚いた…

2週目は職人さんのご自宅で!

この日はThe Nordic Fiddlers BlocやSverなどで活躍する私の大好きなヴィオラプレイヤーのAnders Hallさんが遊びに来てたので、私がこの日のシェフ(笑)となりみんなで一緒にお寿司作りました!

Andersと逢ったのは今回で3度目。憧れるカッコいい兄さんです!

寿司、巻いてます

お寿司とは思えない雰囲気。

サーモンばっかりやったけど、巻き寿司は色々入れてみた。私はだし巻き卵を作り、これが一番好評でした♪丸いフライパンで作るの初めてだったけど、上手く行ったと思う♪ご飯作るのは難しかったけど、でも本当お寿司美味しかった~皆さん大満足してくれた様で、上手く行ってホッとしました。

翌日は私はAndersのヴィオラをメンテナンスしたり、新作の楽器も弾いてもらって褒めてもらった♪

「弾いてる所写真撮っていい?」って聞いたら「良いよ~!」

「・・・いや、ポーズとらんくて良いよ(笑)」

面白いし本当良い人♪

Ottarとのハーディングフェーレセッションもむちゃくちゃカッコ良くて素敵でした!スウェーデン来る時は遊びに来てねと言ってくれたので、今度は彼に会いにスウェーデン行きたいなぁ。

昨日は年に一度のBøで行われるバザーに行ってきた。町中のお店から商品を集めて、その品数は100以上。

参加方法は5つ連番で書かれた札を1札10kr(140円くらい?)で好きなだけ買って札を選び、一景品ずつランダムに数字がコールされて、自分の札の中にその番号があれば当選でその景品を獲得できる。一回あたり20品ほど。それで1度リセットで、また札を買いなおして行く感じです。札を買った分確率が上がるわけですね。去年も参加したけど、全く当たらず^^;結構当たらないですが、当たる人は当たる。またあの人かwって。

昨日もあまり期待せずに、と言うか時期的にもの増やす時期じゃないのですが、息抜きに行ってきました。

そしたら、当たった!!!その時ぼーっとしてて景品見てなくて、喜んでたら景品が近づくに連れ「お!お!?おぉぉ…」

そしたら、当たった!!!その時ぼーっとしてて景品見てなくて、喜んでたら景品が近づくに連れ「お!お!?おぉぉ…」

子供用セーターでした(笑)会場大うけでした^^;

めっちゃ可愛いのですが、使い道がない…ここの子か誰かにあげようかなと思ったのですが、これはノルウェー土産に持って帰った方が良いよ!

という事で一応持って帰る事に。

マリウス?って呼ばれるタイプのセーターだそうです。デザインの名前かな?

こういうセーター一着欲しいのですが、こちらでも結構値段するんですよね…

日曜日に冬時間になりノルウェーと日本の時差は8時間になりました。

そのせいで17時ですっかり暗い。今週は氷点下の日もありそうですが、ここから見える山は既に雪が積もっています。数値以上に体感温度が寒くて、ここ最近体調崩してますが、何とか耐えてます。

日本の皆様も寒くなってきている様で、どうぞご自愛くださいませ。

2017年10月21日土曜日

ハーディングフェーレ製作者~Botnenの地を訪問~

9月23日

ハーディングフェーレ製作の歴史を語る上では欠かせない一家Botnen。ハーディングフェーレに関わる方たちと船に乗って伺いました。

普段来れるような場所ではないので、さらに今製作中の楽器がBotnenスタイルなので、ワクワクが止まりませんでした。しかも快晴!

Botnenとは場所の名前なのですが、ノルウェーではその昔、住んでいた場所を名字に取る事がありました。

なので、地方に引っ越しした時に名前が変わる事がありました。

ハーディングフェーレ製作者交えて説明すると有名なHelland一族にSteintjønndalen一族が混ざっているのは、Eilev JohnsenがSteintjønndalenという場所に移動したので、名前が変わりました。今その場所はBøの夏のみに開く子供用の広場、サマーランドの中にあります(笑)

話は戻って、ハルダンゲルフィヨルドのメインの通りから途中曲がった(腕?)その行き止まりにそのBotnenはあります。

ハーディングフェーレ製作者のIsak Nielsen Skaar(Botnen)(1669-1759)そしてその息子のTrond Isaksen Flatebø(Botnen)(1713-1772)

SkaarはBotnen着く直前進行方向右手にその場所がありました。〇部分に小屋が見えました(マウスで上手く〇描けない笑)

Flatebøは多分そのBotnenのどこか。

そこで、Botnenの事をあれこれ聞きながら移動。

何か見てます!

当時Botnenが通っていたとされる学校。

お茶をしながら時には演奏をしながらBotnenのお話しを聞く皆さん。

その後、当時楽器のサウンドチェックにで毎度訪れていたとされる場所に行きました。

ただそれは少し山を登った所にあると聞いたのですが、まぁちょっと軽く歩く程度だと思って服装も何もそのままで行ったのですが・・・急な岩山、時には岩が崩れ危ない。

急な雰囲気伝わるかな?^^;

次はどこの木に足かけて、枝に掴まって、、、とか考えながら登らないといけない大変な登山。もう途中から全然着かないから、「こんな所楽器背負って毎度登るとか、おかしいんじゃないの?笑」と半分心の中で愚痴ってました。暴言すいません(笑)でもそれ言いたくなるくらいでした。

ただ、、、何かおかしい。私(最後尾)は前を行く女性の後をひたすら付いて行ってたのですが、他の人はいないし、声も聞こえない、いつまで登ってもつかないし更に急になる道と言うか道なんてない所を登っていく。すると背後からその女性の娘さんが来て「そっちじゃない!行き過ぎ!」と知らせに来てくれました。完全にうちら二人迷子でした。

じゃあ戻ろうと思ったのですが、その余分に通った所が余りにも急で降りるのが命がけ。実際一度、濡れた岩肌に足を滑らせ身体が滑って行き、何とか気合で止まり、危うく崖から落ちる所でした…

うちら3人ハラハラしながらそのサウンドチェックの場所へようやくたどり着きました。

皆さん楽しそうに弾いてる…こちとら汗だく、その時のケガで両腕痛いわ痙攣してるし…

なのに、「フィドル(ヴァイオリン)弾ける?」「ええ、まぁ(いや、今ちょっとそれどころじゃないです^^;)」と思いながら半ば強引に弾かされ…

そこでの音がどんな響きだったとか何も覚えてないです。笑

その場所。家の小ささからその高さが伺えます。帰りはその経験をしたせいか、案外楽に降りられました。これも成長ですね。無事に下山して先ほどの家に帰った時、我々の3人の間には謎の友情が芽生えてました。

Botnenはこの地でたくさんのハーディングフェーレとまたヴァイオリンを作りました。

私の中で気になっていた素朴な疑問、前のハルダンゲルフォークミュージアムに伺った際にみたBotnenのヴァイオリン。パフリングは入っている。しかしハーディングフェーレにはパフリングはないです。

とある謎の人物がBotnenにヴァイオリンを伝えたとされていますが、彼ら(Isak?)はそこから楽器の事を知ったと聞きます。

ただパフリングの役割をちゃんと理解していたかどうかは謎です。彼らのみならずハーディングフェーレには現代でも基本的にパフリングは入ってません。描いているのが普通。でもヴァイオリン製作知っている方は入れたりします。

私もヴァイオリン製作者ですから、その役割を知っているので、ハーディングフェーレにも入れてます。ただBotnenはそれをしなかった。(あくまで現存する作品からの情報ですが)その理由は結局解明できませんでした。

やはり彼らの中でハーディングフェーレとヴァイオリンは似ていながらもしっかり分けて考えていたからなのか?単に面倒だったのか?笑

私が抱いていた謎達は残ったまま。

だけど、この地に来れた事はとても貴重な経験で、その当時に想いを馳せつつ、今製作に取り掛かっています。

ハーディングフェーレ製作の歴史を語る上では欠かせない一家Botnen。ハーディングフェーレに関わる方たちと船に乗って伺いました。

普段来れるような場所ではないので、さらに今製作中の楽器がBotnenスタイルなので、ワクワクが止まりませんでした。しかも快晴!

Botnenとは場所の名前なのですが、ノルウェーではその昔、住んでいた場所を名字に取る事がありました。

なので、地方に引っ越しした時に名前が変わる事がありました。

ハーディングフェーレ製作者交えて説明すると有名なHelland一族にSteintjønndalen一族が混ざっているのは、Eilev JohnsenがSteintjønndalenという場所に移動したので、名前が変わりました。今その場所はBøの夏のみに開く子供用の広場、サマーランドの中にあります(笑)

話は戻って、ハルダンゲルフィヨルドのメインの通りから途中曲がった(腕?)その行き止まりにそのBotnenはあります。

ハーディングフェーレ製作者のIsak Nielsen Skaar(Botnen)(1669-1759)そしてその息子のTrond Isaksen Flatebø(Botnen)(1713-1772)

SkaarはBotnen着く直前進行方向右手にその場所がありました。〇部分に小屋が見えました(マウスで上手く〇描けない笑)

Flatebøは多分そのBotnenのどこか。

そこで、Botnenの事をあれこれ聞きながら移動。

何か見てます!

当時Botnenが通っていたとされる学校。

お茶をしながら時には演奏をしながらBotnenのお話しを聞く皆さん。

その後、当時楽器のサウンドチェックにで毎度訪れていたとされる場所に行きました。

ただそれは少し山を登った所にあると聞いたのですが、まぁちょっと軽く歩く程度だと思って服装も何もそのままで行ったのですが・・・急な岩山、時には岩が崩れ危ない。

急な雰囲気伝わるかな?^^;

次はどこの木に足かけて、枝に掴まって、、、とか考えながら登らないといけない大変な登山。もう途中から全然着かないから、「こんな所楽器背負って毎度登るとか、おかしいんじゃないの?笑」と半分心の中で愚痴ってました。暴言すいません(笑)でもそれ言いたくなるくらいでした。

ただ、、、何かおかしい。私(最後尾)は前を行く女性の後をひたすら付いて行ってたのですが、他の人はいないし、声も聞こえない、いつまで登ってもつかないし更に急になる道と言うか道なんてない所を登っていく。すると背後からその女性の娘さんが来て「そっちじゃない!行き過ぎ!」と知らせに来てくれました。完全にうちら二人迷子でした。

じゃあ戻ろうと思ったのですが、その余分に通った所が余りにも急で降りるのが命がけ。実際一度、濡れた岩肌に足を滑らせ身体が滑って行き、何とか気合で止まり、危うく崖から落ちる所でした…

うちら3人ハラハラしながらそのサウンドチェックの場所へようやくたどり着きました。

皆さん楽しそうに弾いてる…こちとら汗だく、その時のケガで両腕痛いわ痙攣してるし…

なのに、「フィドル(ヴァイオリン)弾ける?」「ええ、まぁ(いや、今ちょっとそれどころじゃないです^^;)」と思いながら半ば強引に弾かされ…

そこでの音がどんな響きだったとか何も覚えてないです。笑

その場所。家の小ささからその高さが伺えます。帰りはその経験をしたせいか、案外楽に降りられました。これも成長ですね。無事に下山して先ほどの家に帰った時、我々の3人の間には謎の友情が芽生えてました。

Botnenはこの地でたくさんのハーディングフェーレとまたヴァイオリンを作りました。

私の中で気になっていた素朴な疑問、前のハルダンゲルフォークミュージアムに伺った際にみたBotnenのヴァイオリン。パフリングは入っている。しかしハーディングフェーレにはパフリングはないです。

とある謎の人物がBotnenにヴァイオリンを伝えたとされていますが、彼ら(Isak?)はそこから楽器の事を知ったと聞きます。

ただパフリングの役割をちゃんと理解していたかどうかは謎です。彼らのみならずハーディングフェーレには現代でも基本的にパフリングは入ってません。描いているのが普通。でもヴァイオリン製作知っている方は入れたりします。

私もヴァイオリン製作者ですから、その役割を知っているので、ハーディングフェーレにも入れてます。ただBotnenはそれをしなかった。(あくまで現存する作品からの情報ですが)その理由は結局解明できませんでした。

やはり彼らの中でハーディングフェーレとヴァイオリンは似ていながらもしっかり分けて考えていたからなのか?単に面倒だったのか?笑

私が抱いていた謎達は残ったまま。

だけど、この地に来れた事はとても貴重な経験で、その当時に想いを馳せつつ、今製作に取り掛かっています。

2017年10月20日金曜日

日本とノルウェー~奏者と製作者~at Granvin

9月22日、ノルウェーのハルダンゲル地方Granvinにて、楽器のエキシビジョン、コンサート、ダンスイベントでハーディングフェーレがメインとして行われ、私は一楽器製作者として新作を展示しました。

ちなみに、Granvinのシンボルは私の住んでいるBøと同様ハーディングフェーレのマークで、ノルウェーではハーディングフェーレがシンボルになっているのはこの2つだけです。

今回のイベントの発端は、日本人奏者、製作者とそれぞれを教える現代を代表するノルウェーの奏者と製作者。この師匠と弟子の関係にフォーカスをあてたイベント。

9月の中頃から短期間でノルウェーにハーディングフェーレの演奏を学びに一時いらしていたプロ奏者の酒井絵美さん。

そして、私の作った2作目の所有者。

その先生であるハーディングフェーレ奏者の巨匠Knut Hamreさん。

製作は私と先生で奏者としても、製作者としてもノルウェーの一番大きい大会で優勝されているOttar Kåsaさん。

この4人が元となり、そして気付けば、ハルダンゲルの奏者の方々、ノルウェー人で琴を演奏される方など、とても大きなイベントとなっていました。

このイベントはハルダンゲル地方でも地元紙でも大きく取り上げられました。

ではこのイベントを時系列で書いていきます。

まずはエキシビジョン前に行われたその日の出演者の記者会見から。

エキシビジョンで出展した楽器は現代のハーディングフェーレ製作者5人と昔の重要な製作者ハルダンゲル地方からはBotnen家とテレマルク地方からはErik Johnsen Helland。

各製作者による自身の楽器の説明、奏者のコメントや試奏などNRK(ノルウェーの国営放送局)や地元紙など交えて行われました。

私も新作についてとOttarさんとの話などしました。

そしてKnut Hamreさんによる私の楽器の試奏。

これには本当に驚きました。当初の予定ではこの日のコンサートなどで私の楽器が使用される予定は特にありませんでしたが、Knutさんが試奏して下さり、合格を頂けた事でこの日のコンサートで使用される事となりました。

そして最初は少なかったお客さんも気付けば大賑わいで、コンサート開始時間まで盛り上がってました。色んな方に弾いて、見て頂けてとても良かったです。

コンサートでは、Granvin、Telemarkと日本の奏者達が。

ハルダンゲルのスペルマンスラグから始まり、Knut Hamreさんと酒井絵美さんによる師弟演奏。ここでは私の楽器2作目と3作目の楽器も共演を果たしました!

(当の本人は次出演で演奏聴く余裕なく笑)

なんかせっかくだし、今までの感謝の気持ちとか工房での事とか話そうかな?と、今となっては何を話ししたか覚えてないです…

最後はスペルマンスラグの演奏でコンサートは幕を閉じました。

ここからは見慣れた光景と言いますか、ダンスの時間で夜中過ぎまで行われました。

ハルダンゲルのスペルマンスラグとその日会場に来ていたテレマルク勢による特別ラグ。

チームTelemark!なんかこのメンバーでラグ見れるの貴重で楽しかった♪

家に帰ったのは4時半、長い長い長い一日でした。

まとめます

ハーディングフェーレが生まれたハルダンゲル地方でたくさんの方に私の楽器を見てもらい、コンサートでそのを音色聴いて頂けた事、Knutさんに弾いて認めてもらえた事、ただ日本人だから、珍しいからという理由ではなく、一職人としてしっかり評価を頂けた事が何より嬉しくて、職人冥利に尽きますし、大変光栄に思います。信頼は簡単には得られないと思います。ノルウェーで過ごしたこれまでの月日の中ではたくさん乗り越えるべき壁が自分の中であって、その都度乗り越えてきた結果が今であって、だからこそ、今回のイベントや評価も生まれたのだと信じています。小さな積み重ねが日本とノルウェーを繋ぐ上ではとても大事な事なのではないか?と私は思います。まぁ何事もね。

今回は色んな方のご協力がありました。彼らなくしてはあり得ませんでした。

ここで言ってもほとんどの方々には届かないかもしれませんが、改めてありがとうございました。

この日に関する事はこちらの国営放送局NRKラジオ、テレビ、後NorgeRundtと言う何十年と続く、その週ノルウェー各地域で起こった出来事をピックアップして特集する全国放送の番組にも取り上げられて(知らぬうちにw)、自身とてもビックリしています。

あと日本の記事ではノルウェーで活躍されているジャーナリスト鐙麻樹さんが記事を書いて下さいました!是非ご一読いただけると幸いです。↓

4時半帰宅で、寝ぼけ眼で我々が翌日向かったのは、ハーディングフェーレ製作史を語る上で欠かせないあの一家の地を訪れました。

次に続く…

ちなみに、Granvinのシンボルは私の住んでいるBøと同様ハーディングフェーレのマークで、ノルウェーではハーディングフェーレがシンボルになっているのはこの2つだけです。

今回のイベントの発端は、日本人奏者、製作者とそれぞれを教える現代を代表するノルウェーの奏者と製作者。この師匠と弟子の関係にフォーカスをあてたイベント。

9月の中頃から短期間でノルウェーにハーディングフェーレの演奏を学びに一時いらしていたプロ奏者の酒井絵美さん。

そして、私の作った2作目の所有者。

その先生であるハーディングフェーレ奏者の巨匠Knut Hamreさん。

製作は私と先生で奏者としても、製作者としてもノルウェーの一番大きい大会で優勝されているOttar Kåsaさん。

この4人が元となり、そして気付けば、ハルダンゲルの奏者の方々、ノルウェー人で琴を演奏される方など、とても大きなイベントとなっていました。

このイベントはハルダンゲル地方でも地元紙でも大きく取り上げられました。

ではこのイベントを時系列で書いていきます。

まずはエキシビジョン前に行われたその日の出演者の記者会見から。

エキシビジョンで出展した楽器は現代のハーディングフェーレ製作者5人と昔の重要な製作者ハルダンゲル地方からはBotnen家とテレマルク地方からはErik Johnsen Helland。

各製作者による自身の楽器の説明、奏者のコメントや試奏などNRK(ノルウェーの国営放送局)や地元紙など交えて行われました。

私も新作についてとOttarさんとの話などしました。

そしてKnut Hamreさんによる私の楽器の試奏。

これには本当に驚きました。当初の予定ではこの日のコンサートなどで私の楽器が使用される予定は特にありませんでしたが、Knutさんが試奏して下さり、合格を頂けた事でこの日のコンサートで使用される事となりました。

Photo:Asaki Abumi 記者会見前、Knut Hamreさん、酒井絵美さんと

Photo:Asaki Abumi 記者会見

Photo:Asaki Abumi

Photo:Asaki Abumi 新作を試奏されたKnut Hamreさん

Photo:Asaki Abumi 左から私の新作、Erik J Helland, Ottar Kåsa

Photo:Asaki Abumi 一番左はHardanger Folk Museumの方。その隣から順に製作者Ottar Kåsa、 Arne Jordan、 原圭佑、 Wiebke Lüders

Photo:Asaki Abumi NRKの撮影と酒井さんの演奏

エキシビジョンでは、一般のお客さん達を迎えて、楽器を見て頂いたり、試奏して頂いたりしました。出展側として経験ある自分からすると、こういう楽器の展示会は、お客さんからすると、楽器に触れてはいけないもの、見るだけしかできないと思われる方もいらっしゃいます。確かに中には触れられない楽器もあります。ただ私の楽器に関しては、(丁寧に扱って下さるととても助かりますが笑)是非手に取って見て弾いて頂きたい物です。じゃないと楽器の良さは分かりませんからね。ですから、私自身楽器の前に立って、積極的にお客さんにお声かけて、試奏をお勧めしました。この日、最初にお客さんが試奏してくれたのは私の楽器でした。ご年配のご夫婦で、拙いノルウェー語で「楽器演奏されるんですか?」と尋ねたら、そしたら奥様が「主人がね」と仰られたので「じゃあもし良かったら弾いてみませんか?弓もあるので♪」とその場でご主人様に弾いて頂きました。あの瞬間とっても嬉しかったなあ…こういうのって誰かが弾き始めると周りのお客さんも「お?弾いても良いのかな?」と思って場が盛り上がっていくんですよね。でも最初が中々難しいんです。誰も弾いていない中で弾き始める状況ですからね。そして最初は少なかったお客さんも気付けば大賑わいで、コンサート開始時間まで盛り上がってました。色んな方に弾いて、見て頂けてとても良かったです。

コンサートでは、Granvin、Telemarkと日本の奏者達が。

ハルダンゲルのスペルマンスラグから始まり、Knut Hamreさんと酒井絵美さんによる師弟演奏。ここでは私の楽器2作目と3作目の楽器も共演を果たしました!

(当の本人は次出演で演奏聴く余裕なく笑)

Photo:Asaki Abumi

そう、実は、私も壇上に立ちました。私自身についてハーディングフェーレ製作者を目指すきっかけとなった話などをノルウェー語で行ったのですが、、、とちった(笑)途中セリフがポンと飛んで頭真っ白になりましたが、まぁ、、、まぁ何とか(笑)

Photo:Asaki Abumi

満員の会場。

Photo:Asaki Abumi

Ottarの演奏終わり直前、突然司会の方が私の所にきて「Ottarと何か話す?」といきなり聞かれたので、何のことかさっぱり分からず、急きょとりあえず何かもまとまらないうちに壇上に再び立つことに。なんかせっかくだし、今までの感謝の気持ちとか工房での事とか話そうかな?と、今となっては何を話ししたか覚えてないです…

最後はスペルマンスラグの演奏でコンサートは幕を閉じました。

ここからは見慣れた光景と言いますか、ダンスの時間で夜中過ぎまで行われました。

ハルダンゲルのスペルマンスラグとその日会場に来ていたテレマルク勢による特別ラグ。

チームTelemark!なんかこのメンバーでラグ見れるの貴重で楽しかった♪

家に帰ったのは4時半、長い長い長い一日でした。

まとめます

ハーディングフェーレが生まれたハルダンゲル地方でたくさんの方に私の楽器を見てもらい、コンサートでそのを音色聴いて頂けた事、Knutさんに弾いて認めてもらえた事、ただ日本人だから、珍しいからという理由ではなく、一職人としてしっかり評価を頂けた事が何より嬉しくて、職人冥利に尽きますし、大変光栄に思います。信頼は簡単には得られないと思います。ノルウェーで過ごしたこれまでの月日の中ではたくさん乗り越えるべき壁が自分の中であって、その都度乗り越えてきた結果が今であって、だからこそ、今回のイベントや評価も生まれたのだと信じています。小さな積み重ねが日本とノルウェーを繋ぐ上ではとても大事な事なのではないか?と私は思います。まぁ何事もね。

今回は色んな方のご協力がありました。彼らなくしてはあり得ませんでした。

ここで言ってもほとんどの方々には届かないかもしれませんが、改めてありがとうございました。

この日に関する事はこちらの国営放送局NRKラジオ、テレビ、後NorgeRundtと言う何十年と続く、その週ノルウェー各地域で起こった出来事をピックアップして特集する全国放送の番組にも取り上げられて(知らぬうちにw)、自身とてもビックリしています。

あと日本の記事ではノルウェーで活躍されているジャーナリスト鐙麻樹さんが記事を書いて下さいました!是非ご一読いただけると幸いです。↓

「ノルウェーと日本を民族楽器でつなぐ、珍しい2人の日本人」

https://news.yahoo.co.jp/byline/abumiasaki/20171005-00076552/4時半帰宅で、寝ぼけ眼で我々が翌日向かったのは、ハーディングフェーレ製作史を語る上で欠かせないあの一家の地を訪れました。

次に続く…

2017年10月12日木曜日

Hardanger Folk Museum再訪~始まりの場所~

9月21日

この日、約3年ぶりとなるUtneにあるハルダンゲルフォークミュージアムを訪れました。

目的はここに展示してある貴重な楽器達のデータ収集などでした。

ここに初めて訪れたのは2014年11月の事。

ノルウェーはほぼ初めて。

この時はまだハーディングフェーレ製作者になるかどうかは決めていませんでした。

この楽器を日本で知り、日本にこの楽器専門の製作家、修理やメインテナンスを行える人がいない事、少なからずハーディングフェーレ奏者が日本にいる事、日本の現状をある程度は把握していて、奏者の力になりたいという理由だけでも十分だと思うのですが、根本的に自分自身がこの楽器が好きで、本当にこの道に進みたいのかどうか、それもとても重要な事でした。

それを確かめるべく3泊5日という強行スケジュールでノルウェーを訪れました。

現地に行って、何を感じるのか?正直最初は不安もありました。もし製作者としての心を動かす「何か」が無ければきっとこの道には進めない…既に期待を寄せて下さっていた方々にも申し訳ないな…とそう思っていたからです。

ベルゲンに着いて、バス移動、Utneへはハルダンゲルフィヨルドを挟んだ先にあり、連絡船に乗り、そこで初めてフィヨルドを渡りました。

その日はとても寒くて、乗っている間、雪がチラついてきました。しかし、フィヨルド、その壮大な風景を見ていたくて、寒くてもずっと外に居ました。その時の写真。

Utneの町並み。

滞在したのは1泊2日。

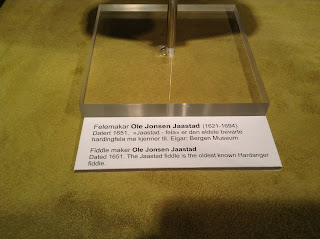

博物館に伺って、その時は下の写真のJaastad fele(公式上現存する最古の楽器)もここにあったんですよね。今はベルゲン博物館かな?この部屋も今回訪れた時は少し内装変わってた。壁の象形?文字もなかった。

その他の展示楽器。この時は製作者も楽器も全然分からなかったなぁ(笑)

今はもちろん分かります♪

この展示物の迎えにある小さな工房。当時、製作者さんがいらして見学させてもらった。

伺った時はちょうどハーディングフェーレ奏者の学生さんたちがいらしてた時期でした。

講師のKnut HamreさんやFrank Henrik Rollandさんにお逢いしたのもこの時が初めて、この時案内して下さった今もとっってもお世話になっているHans Jørgen Andersさん。

色んな方とお会いしました。

夜にはKnut Buenさんのコンサートも博物館でありました!そうそう、泊っていたホテルの別館(2階建ての古い建物)で2部屋しかなく。2階に私が泊っていて、1階にKnutさんが泊っていたんですよね。(Utneホテルも紹介したいのですが…とにかくとても素敵なホテルです!)

コンサートはとても素晴らしくてハーディングフェーレの音色の何とも心地良い事…

ただ、時差ぼけがひど過ぎて豊かな音色に流されるがまま眠りそうで皮膚つねりながら必死に起きてました(笑)

翌朝、外に出ると昨日は見れなかった息をのむ風景が

どこまでも澄み切った空気。はぁ~っとただただ眺めていました。写真でも言葉でも伝えきれない風景でした。

短い時間のノルウェー滞在でしたが、とても大切な時間でした。

そして、日本に戻りハーディングフェーレの音色を改めて聴いた時、自然とこの風景が頭に浮かんだのです。それに心を動かされ、ハーディングフェーレという楽器は間違いなくノルウェーで生まれた楽器なのだと感じ、ここでこの楽器を作りたいと決意したのでした。

あれから約3年。

製作者となった今、再び訪れた時、この時の事を思い出しながら博物館へ向かいました。

そこで、以前はただ眺める事しかできなかった展示楽器達。

今回は実際に手に取り、あの工房で丁寧に寸法など調べさせて頂きました。こんな事普通は出来ないですが、これまでの製作者としての積み重ねや周りの方のサポートのおかげでこうして信頼を得る事が出来たのだと思います。

主にIsakやTrond Botnenの楽器などじっくり見させて頂きました。

ん~色々興味深い。彼らなりのアイデアや発想を見ながらメモを取り、音は出せなかったけど、今後の参考にさせて頂きます。

その後は博物館の方とミーティングを行って、色々お話し出来たのもとても良かったですね。

さて、その翌日はGranvinでのハーディングフェーレのイベントでした!

次へ続く。。。

この日、約3年ぶりとなるUtneにあるハルダンゲルフォークミュージアムを訪れました。

目的はここに展示してある貴重な楽器達のデータ収集などでした。

ここに初めて訪れたのは2014年11月の事。

ノルウェーはほぼ初めて。

この時はまだハーディングフェーレ製作者になるかどうかは決めていませんでした。

この楽器を日本で知り、日本にこの楽器専門の製作家、修理やメインテナンスを行える人がいない事、少なからずハーディングフェーレ奏者が日本にいる事、日本の現状をある程度は把握していて、奏者の力になりたいという理由だけでも十分だと思うのですが、根本的に自分自身がこの楽器が好きで、本当にこの道に進みたいのかどうか、それもとても重要な事でした。

それを確かめるべく3泊5日という強行スケジュールでノルウェーを訪れました。

現地に行って、何を感じるのか?正直最初は不安もありました。もし製作者としての心を動かす「何か」が無ければきっとこの道には進めない…既に期待を寄せて下さっていた方々にも申し訳ないな…とそう思っていたからです。

ベルゲンに着いて、バス移動、Utneへはハルダンゲルフィヨルドを挟んだ先にあり、連絡船に乗り、そこで初めてフィヨルドを渡りました。

その日はとても寒くて、乗っている間、雪がチラついてきました。しかし、フィヨルド、その壮大な風景を見ていたくて、寒くてもずっと外に居ました。その時の写真。

Utneの町並み。

滞在したのは1泊2日。

博物館に伺って、その時は下の写真のJaastad fele(公式上現存する最古の楽器)もここにあったんですよね。今はベルゲン博物館かな?この部屋も今回訪れた時は少し内装変わってた。壁の象形?文字もなかった。

その他の展示楽器。この時は製作者も楽器も全然分からなかったなぁ(笑)

今はもちろん分かります♪

この展示物の迎えにある小さな工房。当時、製作者さんがいらして見学させてもらった。

伺った時はちょうどハーディングフェーレ奏者の学生さんたちがいらしてた時期でした。

講師のKnut HamreさんやFrank Henrik Rollandさんにお逢いしたのもこの時が初めて、この時案内して下さった今もとっってもお世話になっているHans Jørgen Andersさん。

色んな方とお会いしました。

夜にはKnut Buenさんのコンサートも博物館でありました!そうそう、泊っていたホテルの別館(2階建ての古い建物)で2部屋しかなく。2階に私が泊っていて、1階にKnutさんが泊っていたんですよね。(Utneホテルも紹介したいのですが…とにかくとても素敵なホテルです!)

コンサートはとても素晴らしくてハーディングフェーレの音色の何とも心地良い事…

ただ、時差ぼけがひど過ぎて豊かな音色に流されるがまま眠りそうで皮膚つねりながら必死に起きてました(笑)

翌朝、外に出ると昨日は見れなかった息をのむ風景が

どこまでも澄み切った空気。はぁ~っとただただ眺めていました。写真でも言葉でも伝えきれない風景でした。

短い時間のノルウェー滞在でしたが、とても大切な時間でした。

そして、日本に戻りハーディングフェーレの音色を改めて聴いた時、自然とこの風景が頭に浮かんだのです。それに心を動かされ、ハーディングフェーレという楽器は間違いなくノルウェーで生まれた楽器なのだと感じ、ここでこの楽器を作りたいと決意したのでした。

あれから約3年。

製作者となった今、再び訪れた時、この時の事を思い出しながら博物館へ向かいました。

そこで、以前はただ眺める事しかできなかった展示楽器達。

今回は実際に手に取り、あの工房で丁寧に寸法など調べさせて頂きました。こんな事普通は出来ないですが、これまでの製作者としての積み重ねや周りの方のサポートのおかげでこうして信頼を得る事が出来たのだと思います。

主にIsakやTrond Botnenの楽器などじっくり見させて頂きました。

ん~色々興味深い。彼らなりのアイデアや発想を見ながらメモを取り、音は出せなかったけど、今後の参考にさせて頂きます。

その後は博物館の方とミーティングを行って、色々お話し出来たのもとても良かったですね。

さて、その翌日はGranvinでのハーディングフェーレのイベントでした!

次へ続く。。。

登録:

投稿 (Atom)